| 广西新闻网 > 专题 > 焦点 > 壮美广西·新山海经 > 特别报道 > 正文 |

壮美广西·新山海经㊳ | “银杉王”续写新传奇 |

2025年06月24日 09:00 来源:广西云-广西日报 编辑:卢彬彬 曾园棋 |

|

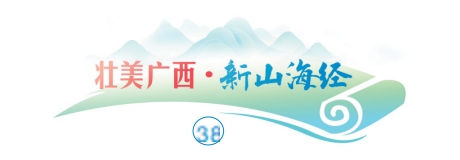

银杉幼苗繁育。记者 李晟 通讯员 张馨 摄制 盛夏时节,在海拔约1200米的金秀瑶族自治县银杉保护站,晨露裹着树脂的清香,在林间氤氲升腾。

巨大挺直的“银杉王”。高如金 摄

“银杉王”高耸入云。高如金 摄 仰望处,一棵10层楼高、需3名成年人才能环抱的银杉树傲然挺立。这便是目前已知的世界上植株最大、有“世界银杉王”之称的银杉树。它在这寂静的大瑶深山中,已生长了800余年。 银杉,300万年前遗世的“活化石”,国家一级保护植物。目前全球仅存的野生银杉不足3000株,全部散落在我国西南山地的褶皱里,为古陆块的漂移分合、不同地层时期古植物的研究提供了宝贵资料。 “‘银杉王’生于南宋年间,明代徐霞客游历广西时,它应该是1人环抱的壮木了。”6月23日,聊起镇山之宝,广西大瑶山国家级自然保护区(以下简称“保护区”)管理中心主任龙清如数家珍。 银杉珍贵如斯,保护工作自不可怠慢。“针对‘银杉王’等成年植株,我们通过清除竞争植物、设置核心保护区减少人为干扰、定期巡护等措施加以保护。”站在“银杉王”的护栏之外,龙清介绍道。 如今,经历了800余年的漫长岁月,“银杉王”续写着新的传奇。金秀以“银杉”为主题,将整片野生银杉群落纳入生态红线,在保护区的云霭深处建设了银杉公园,每年吸引近百万游客慕名而来。 守护这株银杉旗舰,不仅关乎一树枯荣,更为延续物种的史诗。全球现存的野生银杉数量仍在不断减少,而真正的考验是,银杉幼苗如襁褓中的婴儿般脆弱,叠加气候及环境变化等因素,其自然更新的能力也在逐渐退化。 种子发芽率不足1%;幼苗对环境变化极度敏感……这场生命的接力,步履维艰。

护林员在野外采集银杉种子。 交谈间,顺着龙清的目光,护林员陶海优正在“银杉王”树冠顶部的枝桠上,仔细地寻找着一颗颗松果,目标是取得果实中米粒大小的种子。 “树冠顶部光照充足,结出的种子存活率更高。”回到地面,40多岁的陶海优解释道。由于目前自然环境的变化,枯叶落地后不能及时腐化成泥土,在土壤之上形成隔离层,自然掉落的种子困于其中。即便发了芽,也难以进入土壤里扎根。 护林员们将成年银杉的种子,带回保护区珍稀植物繁育科研基地进行人工繁育,待其长成健壮的幼树后,再种归野外。

陶海优在展示新发芽的银杉幼苗。

初生的银杉幼苗。 跟随陶海优来到基地的大棚中,只见齐腰高的架子上,整齐地摆放着数百个长方形的苗床,每个苗床被隔成21个手掌心大小的方格。凑近细看,一些方格中已长出指甲盖大小的银杉幼苗。 “过去,我们将采集回的种子放在细沙中储藏,到来年春天再播种到苗床中。即使是‘银杉王’的种子,发芽率也仅为5‰左右。”陶海优介绍,从2000年开始人工繁育以来,发芽率低的问题困扰科研人员20多年。 去年,基地尝试将采回的种子直接播种,最大程度地保持其新鲜度和活力,配合大棚的光照、湿度、温度等控制系统,发芽率提升到令人惊喜的50%左右。 银杉幼苗对生长环境的要求格外严苛。“我们像照顾初生的娃娃一般,半点马虎不得。”陶海优说。 “光照不能太强,夏天时需要控制在自然光照亮度的50%左右,温度不能超过28摄氏度。”来到控制器旁,陶海优输入数据,遮阳网、风扇、水帘、喷淋系统等设备自动操作,科技感拉满。 科技可以帮助人,但无法取代人。这时,方格上覆盖的青苔引起了记者的注意。“最难把握的是湿度。通风能降低温度,但会加快培养基质表面水分的蒸发。如启用喷淋系统,又可能导致基质底部积水。这些来自大瑶山的青苔是一道保湿屏障,有水即活,不争养分,真是育苗佳配。”陶海优说。 “那么喷淋系统什么时候才能启用,每次使用多久呢?”记者愈发好奇起来。 陶海优轻轻地掀开一块青苔,手指深入泥土道:“运用之妙,存乎一心。”多年的经验以及无数次反复验证,指尖的触感已成为精准的度量衡。

3年左右的幼苗长到手掌大小时,即可移到模拟的野外环境,为回归野外做准备。 “2024年4月,保护区成功培育出2000多株银杉幼苗,完成了200余株银杉幼苗的野外回归,目前成活率达95%以上。”保护区生产技术科科长覃琨欣慰地说。 这时,微风轻起,似是“银杉王”捎来了柔情漫语。

报纸版面截图。 点击下方图片链接进入专题 查看更多精彩内容 ↓↓↓ |

|

扫一扫在手机打开当前页

|